□周学东

1970年,我正在烂泥田中学上课,突然攀钢炼钢厂的人到学校找我,说家里出事了,让我马上到攀钢医院。

当时的攀钢医院在烂泥田中学的山顶上,走大约10来分钟就到了。

我赶到医院时,母亲已经在那里了。到了医院才知道,父亲是炼钢厂的值班厂长,那天得知炼钢高炉出现煤气泄漏事故,他奋不顾身地冲了上去,本想查明原因,结果也因煤气中毒从高台上掉下来,七窍出血,紧急送到攀钢医院。

看到医院一群医务人员正忙着抢救,一位年龄稍大点的男医生,估计是院领导或科室主任对我们说:“病人非常危险,要马上进行开颅手术探查,这个手术的死亡率高,需要家属签字。”母亲带着我去看了躺在抢救台上的父亲。母亲坚定地说,坚持抢救,但不做开颅,死活与医院无关。当时攀钢医院刚刚组建,医疗水平有限,这类手术也开展不多,预后很难预料。在家属的坚持下,医院只按常规处理,没有做开颅手术,等待奇迹发生。在昏迷了大约一周后,父亲醒了,但智力严重退化。他醒来后又在医院住了大约1个多月,就回到弄弄沟席棚子的家里休养,但每周要到医院打一次针。

每周陪父亲到医院打针就是我的事。因为是工伤,炼钢厂派车送。由于单位任务多,车又少,经常是上午送到医院,下午或傍晚车子才顺路接我们回弄弄沟,有时不得不带点馒头和一壶水,有时我在学校蒸好饭,中午下课跑到医院,陪着父亲吃饭、等车。那时,我经常迟到、请假,好在学校知道我家的情况,也理解我。后来,我设法买了注射器,在家煮了消毒,学着给父亲进行肌肉注射。这样只需要每个月到医院开药,回来自己注射。父亲的身体在慢慢恢复中。

一天,我非常正式地告诉父母,改变自己学习历史学的志向,改学医!

1971年,我初中毕业,由于烂泥田中学没有高中,不得不到离弄弄沟很远的地方——密地读高中。当时只有密地中学新设高中部,师资严重缺乏,高中班只有几名学生。学校就设在铁路边,学生席棚子宿舍紧挨铁路隧道,也没有食堂,学生们要自己煮饭。在密地中学读了一个学期,同学走得只剩下3人,后来我也离开了。

1972年春,正值建设高潮,攀钢内部铁路建设工程很急,攀钢号召所有的人,包括学生、家属投入建设,到铁路工地上砸修建铁路需要的道砟石——就是把大石头砸成大小差不多的小石头,上面再铺铁轨,保证火车行驶时散列车荷载能量、缓冲震动传导、保持轨道几何形态稳定性及快速排水。我正好从密地中学回来在家,接到号召就去了。我每天早上带上草帽、小板凳、水壶、干粮,还有帆布手套、稻草圈(就是把石头放在圈里再砸,避免石渣飞溅),跟着大队伍到铁路建设工地。手上的血泡起了一层又一层,但我从不叫痛叫累,几个月下来,手上的老茧厚厚的,看到自己砸的石头铺在铁路上,载着铁水钢水、铁渣钢渣的火车行驶而过,那自豪的感觉只有劳动者知道。

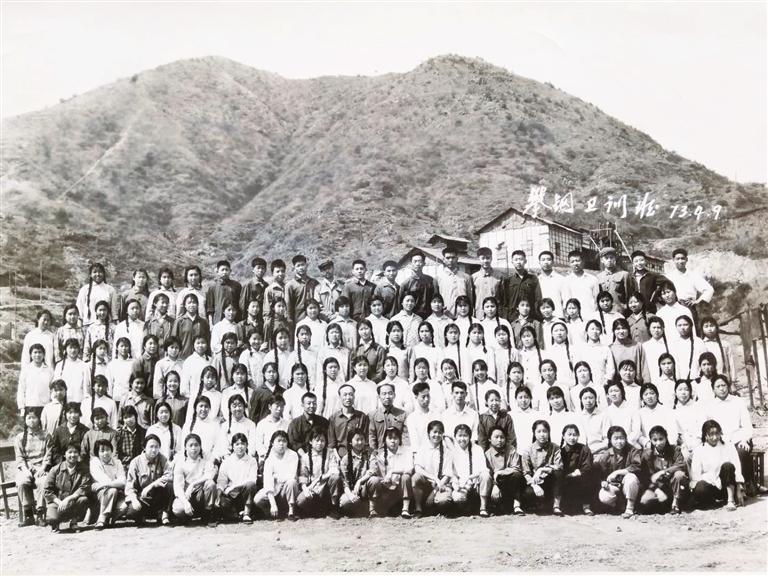

随着攀钢建设的提速,缺医少药的问题非常严重,攀钢决定自己办卫生学校,地址选在南山,当时这里光秃秃的,被称为威虎山。攀钢就在威虎山上搭起席棚子,开始举办卫生训练班,培养急需的医护人员,包括护士、助产士、药剂士、放射士4个专业,一共招收了200多位学员。我虽年龄不到16岁,但因父亲是工伤,特招进了卫校,学习护理专业。

我在威虎山上学习了一年后,分配到位于烂泥田的攀钢医院,在医院的多个岗位工作锻炼,先后在消毒供应室、门诊注射室、急诊室、普外病房、骨科病房、手术室等工作过。后来我还参与了攀钢医院搬迁的全过程。

时光荏苒,但那一段时光,在我的脑海中历久弥新,永远难忘。

(作者:四川大学华西口腔医院原党委副书记)