□市融媒体中心记者 程礼攀 李媛 莫贯 彭春梅 文/图

在攀枝花这座“阳光花城”里,文明不是抽象的概念,而是由无数平凡人的坚守与奉献编织而成的温暖画卷。他们或许是晨曦中挥动扫帚的环卫工人,是街头巷尾传递爱心的志愿者,或是用心经营“文明餐桌”的餐饮人,是穿梭于城市脉络间的公交车司机……每一个身影,都在用自己的方式诠释着文明的真谛。

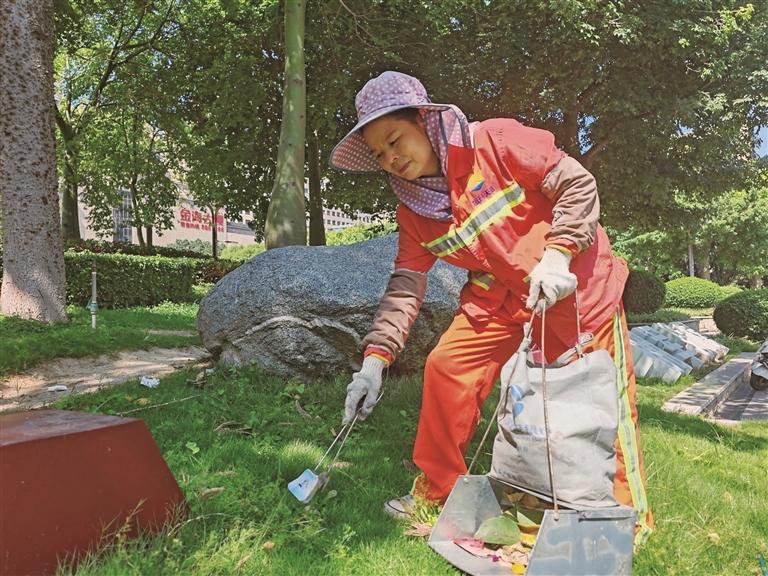

城市美容师张中碧:扫帚下的文明印记

清晨六点半,攀枝花的天色还浸在靛蓝里,炳三区三线大道北段的路灯下,55岁的张中碧已经挥起了那把自制的扫帚。

拖把杆绑着竹条和编织袋条的组合工具,在她手中成了最灵巧的画笔,竹条刮过路面发出“沙沙”的声响,编织袋条拢起的落叶堆成小山,十三年如一日,她在这段500米的道路上勾勒着城市的晨妆。

“扫帚要斜着压住落叶,手腕得用巧劲。”张中碧向记者展示她摸索出来的技巧。她负责的路段栽满红椿树和蓝花楹,四季轮转间,金红的椿叶与紫蓝的花瓣纷纷扬扬,美得像幅油画,却给清扫带来挑战。每年9月起,红椿树开始“下雪”,落叶纷纷;12月到次年5月,蓝花楹的落瓣又黏着晨露贴在地上,有些还得用镊子一片片夹起。“有游客夸这条路浪漫,我就笑着说,浪漫背后可藏着我们环卫工的‘腰酸背痛’哩!”她揉着后腰,眼角笑出细纹。

作为有18年党龄的老党员,张中碧总把“文明需要大家共建”挂在嘴边。她记得十多年前这段路还是黄土裸露的开发区,如今银行、商厦拔地而起,“以前扫出来最多的是尘土,现在连烟头都少见了。”最让她触动的是礼让行人的车辆,“有一次我低头扫路,一辆轿车在斑马线前停了半分钟等我过去,司机还冲我摆手。”她特意把这事写进社区党员分享会:“城市文明啊,就藏在这些细节里。”

简短的采访,似乎让张中碧的疲劳感消散,拧开水杯盖轻喝两口,她起身离开花坛,又清理起了绿化带。“去年有对成都老夫妻走在路上说攀枝花比公园还干净,我当时就想,这就是我这份平凡工作的意义所在。”遮阳帽下,张中碧的脸庞透着自豪。

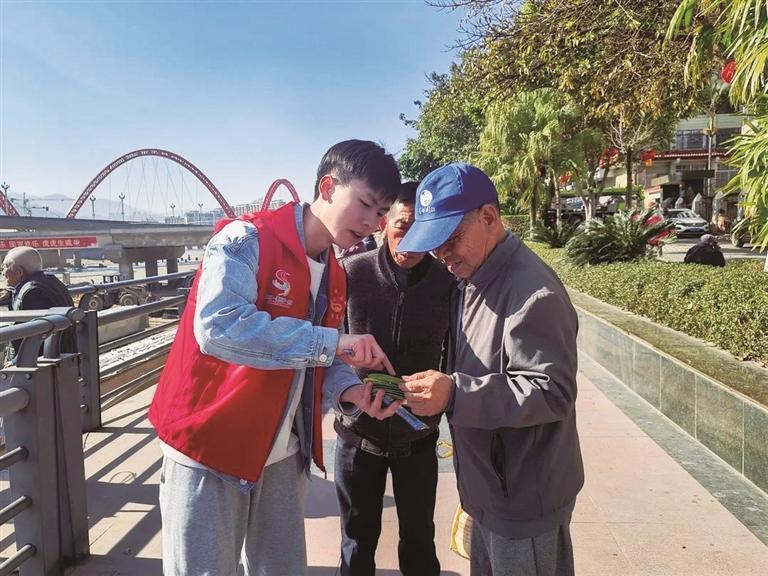

志愿者毛海的2161小时:只为种下“互助”答案

“小朋友们,这道题的关键是互相帮助、一起找思路哦!”近日,在米易县晓时候艺术培训学校的数学课堂上,25岁的青年志愿者毛海,正将数学公式与人生哲理巧妙编织。他反复强调的“乐于助人、互帮互助”,并非空洞口号,而是他2161.2小时志愿服务熔铸的青春底色,这串闪耀的数字,镌刻着他的志愿服务时长居全市前列的荣光。

从“红马甲”到“孩子王”,志愿精神薪火相传。自2019年首次披上红马甲,毛海的身影便活跃在志愿服务的广阔天地。从留守儿童课桌前的耐心辅导,到疫情防控卡点的无畏坚守;从应急救护技能的娴熟展示,到春运归途中的暖心守护——六年数百场服务,成千上万的人次受助,足迹遍布社区、医院、车站。

志愿服务的深度,在于关键时刻的挺身而出。在2020年初新冠肺炎疫情爆发时,他无畏逆行,化身社区“跑腿哥”和“守护者”,累计入户登记排查百余次,在社区卡点严谨值守,为隔离居民每日派送生活物资、转运生活垃圾,用最朴实的行动守护着社区居民的安康。在县红十字会,他不仅高效管理救灾仓库、勇挑防疫物资转运重担,更毅然登记成为造血干细胞捐献志愿者,以生命对接生命可能。从推广“志愿四川”平台壮大队伍,到组织“暖冬行动”温暖归途,他始终是激活基层志愿服务的那股关键力量。

一人之光,点亮满城星火。毛海的奉献折射出全市青年志愿服务蔚然成风的亮眼图景。近3年,攀枝花开展志愿服务活动2500场,组织38000余人,志愿服务时长15万小时左右。越来越多青年循着他的足迹,在“志愿四川”平台集结,活跃在乡村振兴、社区治理、应急救护的前沿阵地。他们专业、热情、持久地参与,使志愿服务从“一时热心”升华为“城市品格”,让温暖如攀枝花的阳光般遍洒大地。

餐桌文明倡导者宋艳华:以“红色引擎”为驱动 躬身践行城市文明

餐饮企业是传播城市文明的一扇窗口。宋艳华餐馆自1995年在我市东区创立以来,其创始人宋艳华始终坚持将党建作为企业践行城市文明的核心引擎。

2012年,宋艳华餐馆成立党支部后,他创新建立“红心向党·立店为民”品牌,带领17名党员组成先锋队,通过公益实践活动体现企业社会责任担当。宋艳华独创“红心、匠心、爱心”三维创建体系:用“红心”驱动社会责任实践,在疫情防控关键期,他带头组织党员按下红手印请战,累计为抗疫一线免费供餐3万余份,投入成本21万余元;以“匠心”传承盐边菜,研发“地方+民族”风味体系,将菜品转化为文化载体;以“爱心”组建3支志愿服务队,十年间开展街道清扫1000余公里、文明劝导520余次,累计捐赠120余万元救弱扶困。其党建与经营深度融合的模式,成为四川省“两新”组织党建示范案例。

近年来,宋艳华个人和企业陆续受到省、市等一系列先进表彰。今年,宋艳华餐馆更是被中央宣传思想文化工作领导小组授予“全国文明单位”称号。面对荣誉,宋艳华始终保持清醒认知,“我们深刻体悟到,文明不仅是荣誉的金字招牌,更是企业反哺社会、践行初心的赤诚情怀。”

从街边小店到文明标杆,宋艳华用30年的坚守证明:企业的文明高度,取决于党建深度与民生温度。如今,他正带领团队努力让餐馆向着城市文明“活态博物馆”的目标迈进,让方寸餐桌持续绽放城市文明之光。

公交驾驶员罗结:“让”出安全 “让”出文明

7月16日10时许,攀枝花南站公交停车场,驾驶员罗结驾驶车牌为川D18988F的27A公交车,从攀枝花南站驶往大湾丘。一路上,只要有行人准备过公路或正在过公路,无论是否是人行道,罗结没有丝毫犹豫,稳稳地踩下刹车,礼让行人。这一幕,成为攀枝花“文明出行”的生动注脚。

今年55岁的罗结,已安全驾驶百万余公里,相当于绕地球近30圈。对罗结而言,每一次驾驶,提前减速、保障行人安全过公路,早已如同条件反射般自然。谈起礼让行人,罗结满脸自豪,他说:“礼让行为,不仅保障了行人的安全,更展现了文明出行的美好风尚。攀枝花驾驶员礼让行人,已经成为攀枝花一张靓丽的名片,这一行动的倡导者,就有攀枝花公交人,希望能用我们的行动,带动更多驾驶员养成礼让行人的好习惯,让城市交通既文明又安全。”

不仅如此,罗结搀扶行动不便的老人上下车、帮乘客搬运行李、耐心等候乘客、为乘客介绍攀枝花吃住行游购娱……这些看似平常的举动,让十米车厢成为流动的“暖心驿站”。

因为工作突出,罗结先后获得“攀枝花好人榜”“最美公交人”“平安卫士”等荣誉称号。

和罗结一样,攀枝花公交人用一系列暖心举动,传递着文明与温情,从斑马线前的耐心礼让到对特殊乘客的贴心帮扶,让城市出行更有温度。

文明城市,既要有整洁的街道、有序的交通,更要有温暖的人情、向上的精神。近年来,攀枝花从工业重镇向阳光康养之城华丽转身,城市面貌焕然一新,而这份“新”的背后,离不开无数普通劳动者的默默付出。他们或许不被大众熟知,却用日复一日的坚持,让文明成为这座城市最温暖的底色。